“自由境账号出售,稳定访问全球社交平台!”——就在昨天,这条评论赫然出现在某科技论坛的置顶位置,瞬间点燃了评论区,更令人震惊的是,发帖者自称是深圳某外贸公司员工,每天通过特殊方式登录脸书处理国际订单:“没有脸书,我的饭碗早砸了,这堵墙困不住真正需要它的人!”

这绝非孤例。 在看似密不透风的“中国网络防火墙”之下,一股隐秘的“脸书生存潮”正悄然涌动,北京中关村的程序员小李,每晚十点准时开启加密通道,只为浏览硅谷技术大牛的动态;上海某高校国际关系研究生小陈,依靠特殊网络工具追踪海外智库在脸书上的第一手分析报告;广州的独立音乐人阿Ken,更是在脸书小组里找到了跨国合作的乐队伙伴...他们如同数字时代的“赛博游击队员”,在政策的夹缝中寻找与世界连接的通道。

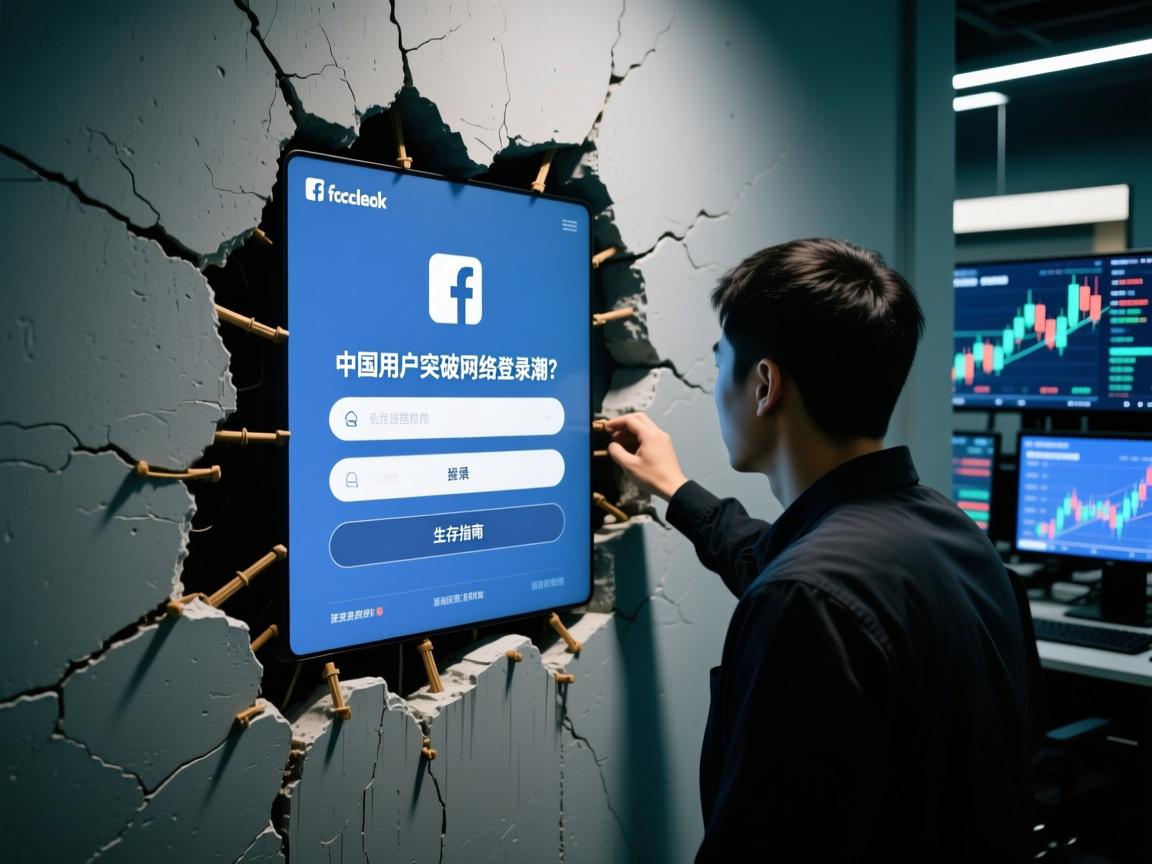

翻越“数字高墙”:中国用户访问脸书的隐秘技术图谱

当你在百度焦急搜索“脸书中国怎么使用”时,无数技术极客早已在暗处架起桥梁。虚拟专用网络(VPN) 仍是主流选择,但其技术形态已高度进化,一位ID为“@网络穿山甲”的资深用户透露:“早年的PPTP协议如同纸糊的墙,现在主流是IKEv2/IPSec或WireGuard协议,配合混淆技术(Obfuscation),让流量伪装成普通HTTPS,大大降低被识别封锁的风险。” 网友“@科技探险家”实测后反馈:“某些小众协议如V2Ray + WebSocket + TLS,配合自建CDN节点,稳定性超乎想象,视频通话都流畅!”

代理服务(Proxy/Socks5) 因其灵活性和较低成本,在特定群体中颇受欢迎,尤其对于仅需浏览、无需登录发帖的用户,配置精良的Socks5代理配合浏览器插件,能实现“按需翻越”,网络安全研究员张薇警告:“公共代理服务器是数据泄露的重灾区,你的账号密码可能正被第三方实时窥探。”

更前沿的技术力量 正在涌现,分布式网络(如基于区块链的Orchid协议)利用加密货币支付节点费用,实现高度匿名访问;而“域前置”(Domain Fronting)技术则通过伪装流量至大型CDN服务商(如Cloudflare)的合法域名下,曾一度让审查系统形同虚设,技术论坛中,用户“@CipherGeek”分享道:“虽然大型CDN逐步关闭了域前置入口,但利用小众或区域性CDN服务商,配合特定工具链,仍是高阶玩家的秘密武器。”

风险警示:悬崖边的舞蹈,账号与数据的双重危机

突破封锁绝非坦途,每一步都暗藏杀机。账号安全 首当其冲,脸书母公司Meta对异常登录行为(尤其是频繁切换IP地域)极其敏感,多位用户向笔者反映,辛辛苦苦经营的账号因“可疑活动”被突然禁用,申诉过程漫长且成功率极低,网友“@漂泊的FB账号”无奈吐槽:“三年心血,五千好友,一夜归零!Meta的审核机器人可不管你是不是被迫用VPN。”

数据泄露的阴影 如影随形,当你将账号密码输入来路不明的VPN或代理服务时,无异于将家门钥匙交给陌生人,网络安全公司“威胁猎人”发布的报告显示,2023年在地下黑市流通的逾百万条中国用户社交账号数据中,超三成与使用非正规跨境访问工具直接相关,资深白帽黑客“K”直言:“很多所谓‘高速稳定’的付费VPN,后台明文存储用户数据,简直是黑客的提款机。”

法律合规性 更是悬顶之剑,尽管《中华人民共和国网络安全法》等法规主要针对VPN服务的“未经批准提供”,但用户端的“使用”行为也处于灰色地带,法律学者王明轩教授指出:“虽然大规模处罚个人用户的案例较少,但依据法规精神,用户主动使用非法信道访问被禁网站,其行为本身存在法律风险,尤其当涉及信息传播时,风险陡增。”

替代路径:墙内生态的求生智慧与无奈妥协

面对技术与法律的双重高压,中国用户展现出惊人的适应力。“曲线救国”策略 大行其道:将脸书主页链接放入微信签名、微博简介,引导海外客户通过邮件或WhatsApp建立联系;利用Instagram(同为Meta旗下,但部分商务功能尚存有限访问可能)作为替代展示窗口,外贸从业者Linda分享:“虽然麻烦,但把公司脸书主页的精华内容同步到领英(LinkedIn),再通过微信发给客户,成了标准流程。”

本土社交平台的深度挖掘 成为务实之选,微信视频号、小红书、B站等平台的国际化功能日益增强,某MCN机构海外运营总监Mike坦言:“我们在小红书上用英文发布内容,精准标签吸引海外华人及对中国感兴趣的外国用户,效果有时意外地好,还能规避合规风险。” 网友“@GlobalSoul”的评论道出无奈:“本土平台再好,也无法替代脸书上那种真正全球化的、多元的社群讨论氛围,那是另一个维度的世界。”

企业级解决方案 成为合规出口,经国家批准的“国际专线”服务,虽价格昂贵且申请门槛高(通常需证明确切的国际业务需求),却为部分企业用户提供了合法稳定的访问通道,某跨国企业上海IT部门负责人透露:“专线月费数万,但为了核心部门的全球协作,这是必要且值得的投入。”

夹缝中的声音:中国用户为何甘冒风险拥抱脸书?

在重重阻碍之下,中国用户对脸书的执着源于不可替代的刚性需求。国际商务 是核心驱动力,全球仍有海量企业、尤其是中小企业,将脸书作为首要的客户沟通与营销阵地,义乌小商品出口商陈先生直言:“丢掉脸书,等于丢掉一半以上的新客户询盘!再难也要想办法。”

学术科研与国际资讯 依赖难以割舍,众多国际顶尖学术组织、智库、期刊及领域专家在脸书上异常活跃,发布前沿动态与深度讨论,社科研究者“@思想游牧者”感慨:“很多珍贵的一手学术讨论和田野调查分享只在特定脸书小组里流通,这是学术数据库无法替代的活知识。”

情感连接与社群归属 同样关键,对于有海外亲友、留学经历或特定国际兴趣圈层(如小众爱好、LGBTQ+社群)的人,脸书承载着重要的社交图谱和身份认同,留学生“@归海计划”写道:“我的大学校友群、一起追国际乐队的同好,都在脸书上,断了它,就像切断了部分过去的自己和世界的联系。”

当技术手段不断翻新,审查与反审查的博弈日益升级,中国用户对脸书的访问已演变为一场旷日持久的“数字拉锯战”,技术专家赵峰指出:“基于深度包检测(DPI)和人工智能的流量识别技术将更精准,但分布式网络和零信任架构的发展也可能为用户提供更隐蔽的通道。”

这场隐秘的“连接之战”,其意义远超工具本身的使用。 它映射着全球化浪潮下个体对无界信息与多元连接的渴望,也折射出数字时代主权、安全与开放之间永恒的张力,技术或许能暂时架起桥梁,但真正的破局之道,仍在于探索如何在保障安全与秩序的前提下,为必要的国际交流开辟更宽广、更阳光的官方通道。

互联网活动研究组织“数字边界”报告显示:中国用户对跨境社交平台的需求年均增长17%,其中商务与学术需求占比超65%。

麻省理工学院公民媒体中心指出:全球约34%的用户生活在存在某种形式网络过滤的国家,技术突破与政策调整的互动将持续塑造未来十年的数字疆域。

正如网络社会学家曼努埃尔·卡斯特尔所言:“流动的空间里,对连接的控制是新的权力战场。” 脸书访问困境,正是这个宏大命题下的一枚微小却尖锐的注脚。