“自由境账号出售,急!”——这条突兀的留言,竟成了昆山出口加工区厂房转让帖下的高频回复。

“老林那八千平的厂子,去年开价一亿二还端着,现在七千万就松口了!”昆山出口加工区资深中介老陈猛嘬一口烟,指着电脑屏幕上密密麻麻的厂房转让信息直摇头,“这行情,看不懂啊!”

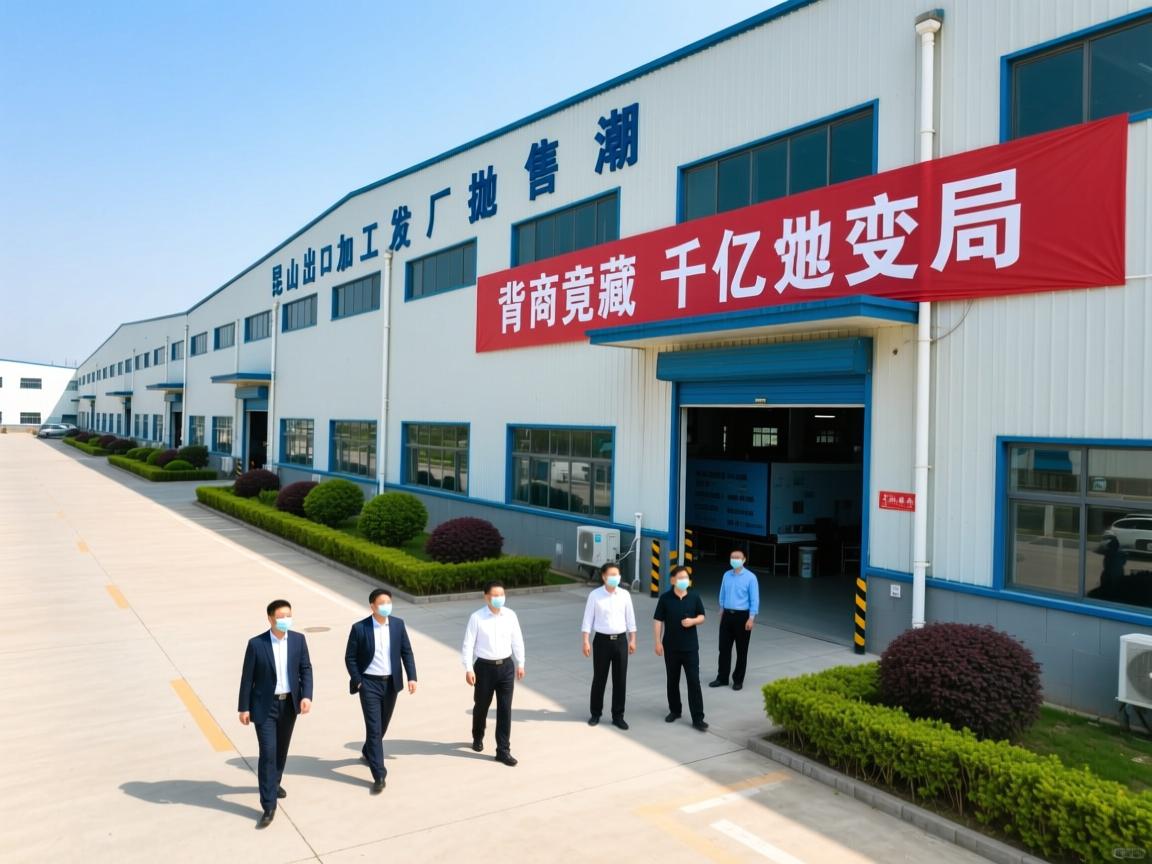

昆山出口加工区,这个曾经闪耀着“世界工厂”光芒的黄金地带,正经历一场前所未有的资产抛售风暴。

厂房转让信息如潮水般涌现,价格持续走低,昔日一房难求的盛况荡然无存,厂房出售信息在各大平台刷屏,昆山出口加工区厂房转让成了热门话题。这背后,是产业升级的阵痛,还是全球供应链的惊天变局?

01 黄金时代落幕,昔日“金饽饽”成烫手山芋

昆山出口加工区,曾是中国外向型经济最耀眼的符号之一,这片土地见证了无数财富神话的诞生。

- 台商聚集,寸土寸金: 巅峰时期,这里聚集了超过4000家台资企业,贡献了昆山近60%的GDP和70%的进出口额,一位早期进驻的台商回忆:“2005年那会儿,厂区门口的地皮,拿着现金都抢不到!租金年年跳涨,房东躺着数钱。”

- 产业链完备,效率惊人: “从一颗螺丝钉到一台笔记本,在加工区里转一圈就能搞定。”某电子代工厂前高管王先生感慨,“当年‘昆山速度’让全球客户咋舌,凌晨下单,第二天傍晚货就能上飞机。”这种恐怖的集群效应,是昆山出口加工区最核心的竞争力。

- 政策高地,红利丰厚: 区内企业享受“免税、保税、退税”的特殊政策,物流通关效率更是全国标杆,一位报关行老板透露:“以前在加工区,出口货物‘当天申报、当天放行’是常态,比外面快了不止一倍,时间就是真金白银!”

这片土地,曾是效率与财富的代名词,是无数制造企业梦寐以求的落脚点。

时移世易,光环正在加速褪去。

走进如今的昆山出口加工区,景象已大不相同,部分厂区空置率明显上升,有些厂房门口甚至贴出了“急售”、“价格可谈”的醒目红纸。

“去年初挂出去的厂房,询价的还不少,但真正坐下来谈的,十个手指头数得过来。”一位专攻工业地产的中介小李语气无奈,“能有人打电话问问就不错了,买家砍价那叫一个狠,直接腰斩的都有。”

厂房出售信息激增,昆山出口加工区厂房转让市场从“卖方市场”彻底转向“买方市场”。

价格体系更是遭遇滑铁卢。

“同样地段、同样规格的标准厂房,2018年高峰时能卖到每平米1.3万左右,”老陈在计算器上按了几下,苦笑一声,“能上八千就谢天谢地了,就这还得看买家脸色。资产估值缩水近四成,这跌幅比股市还刺激。”

昆山出口加工区厂房出售的困境,成了观察中国制造业转型最直观的温度计。

02 撤离潮背后,三重巨浪冲击“世界工厂”

究竟是什么力量,撼动了昆山出口加工区这座曾经的“不沉航母”?

- 成本高企,利润薄如刀片: “人工成本十年翻了两番还不止!”一位仍在坚守的服装厂老板张总大倒苦水,“房租年年涨,环保、消防、安检这些要求越来越严,投入巨大。东南亚工人月薪就我们一个零头,这仗怎么打?” 他指着办公室墙上的地图,“单子早就转到越南和柬埔寨了,这边厂房能出手就出手,实在耗不起。”昆山厂房出售成了许多企业无奈的选择。

- 全球供应链深度重构: “客户明确要求供应链‘China+1’,鸡蛋不能放一个篮子里。”某精密部件公司副总坦言,“地缘政治风险是悬在头上的剑,转移部分产能是生存刚需。” 昆山出口加工区作为高度外向型的区域,首当其冲,网友“产业链观察者”犀利评论:“昆山厂房的抛售清单,就是全球供应链版图重划的实时地图。”

- 中国制造“腾笼换鸟”进行时: 昆山政府早已不再满足于低附加值的加工组装,昆山出口加工区厂房出售背后,是地方产业升级的必然趋势。“我们大力引进的是生物医药、集成电路、高端装备制造这些‘硬核’产业。”一位不愿具名的招商部门人士透露,“对高能耗、低技术、依赖廉价劳动力的企业,政策支持自然减弱。” 出口加工区的传统优势,在新兴产业面前显得格格不入,昆山出口加工区厂房的命运,与产业升级紧密相连。

三重压力叠加,形成一股强大的“推力”,促使企业重新布局。

昆山出口加工区厂房出售的挂牌量激增,正是这场静默大迁徙最清晰的注脚。

03 是危机还是转机?破局之路何在?

昆山出口加工区厂房抛售潮,是衰落的挽歌,还是新生的序曲?

- “腾笼”不易,“换鸟”更需智慧: 吸引高端产业并非易事,一位研究区域经济的学者指出:“高端产业看中的是人才储备、技术生态和营商环境整体升级,绝非廉价厂房那么简单。” 昆山虽有雄厚的制造业基础,但在顶尖科研资源、高端人才吸引力上,与一线城市仍有差距,如何让“金笼子”引来真正的“金凤凰”,是核心挑战。

- 存量资产如何“点石成金”? 大量闲置厂房是负担,也可能转化为资源,业内开始探索新路径:

- 变身研发“梦工厂”: 将层高、承重合适的厂房改造为研发中心、实验室,上海已有成功案例,将老厂房改造为生物医药共享实验室,租金可观且需求旺盛,昆山出口加工区厂房能否复制?

- 拥抱新制造浪潮: 引入小型化、智能化、定制化的柔性制造单元,网友“智造先锋”建议:“昆山有供应链优势,把大厂房切割成智能共享工厂,吸引创客和小微企业,说不定能闯出新天地。”

- 探索“工业上楼”: 向空间要效益,学习深圳经验,推动多层高标准厂房建设,提升土地集约利用水平,这或许是昆山出口加工区厂房未来的发展方向。

- 政策需“精准滴灌”: 专家呼吁,政策需从“普惠”转向“精准”,对将厂房改造用于符合区域新产业定位的,给予更大力度的改造补贴、租金减免或税收优惠;设立专项基金,支持存量厂房的智能化、绿色化改造。让政策阳光真正照亮转型之路。

昆山出口加工区厂房出售的困局,本质是产业升级必经的阵痛。

破局的关键,在于能否将“空间”优势转化为“创新生态”优势。

04 昆山样本,中国制造的转型阵痛与希望

昆山出口加工区的厂房抛售潮,绝非孤例,它是一面镜子,映照出中国制造业在全球化新变局和自身转型升级双重压力下的真实境遇。

- 转型之痛,避无可避: 从东莞到苏州,从佛山到青岛,依赖传统加工贸易模式的区域都面临类似挑战。低附加值环节的转移,是经济规律使然,也是中国迈向制造强国的必经阵痛。 网友“时代记录者”感叹:“看着熟悉的工厂搬空,心里不是滋味,但想想当年也是这么承接了别人的产业转移,这就是轮回吧。”

- “世界工厂”内核正在重塑: 中国制造的优势,正从“低成本、大规模”转向“产业链完整、响应速度快、创新潜力巨大”,昆山出口加工区若能成功蜕变,将成为观察中国制造新内核的绝佳窗口,其转型经验,对全国同类区域具有重大参考价值。

- 信心与耐心缺一不可: 转型非一日之功,昆山出口加工区厂房出售市场的低迷,是旧模式退场的尾声,也应是新模式孕育的起点。需要政府的前瞻布局、企业的勇敢探索和市场的宽容等待。

阵痛期里,信心比黄金更重要。

中介老陈的电脑屏幕上,一条新的昆山出口加工区厂房出售信息弹出,备注栏写着:“适合高科技研发、智能制造升级项目,价格可议,期待转型伙伴。”

窗外,几辆货车正驶入区内一家新落户的半导体材料检测公司,旧招牌被缓缓卸下,新LOGO在阳光下格外醒目。

厂房的转手,从来不只是物理空间的更迭。

昆山出口加工区厂房抛售潮背后,是一场静默而壮阔的产业跃迁,当最后一批代工厂的机器停止轰鸣,新质生产力的种子正在这片转型的土地上悄然萌芽。

世界工厂的传奇,正在阵痛中续写新的篇章——这一次,剧本的核心不再是“制造”,而是“创造”。