产线突遭瘫痪,罪魁祸首竟是德国原装基恩士170F传感器。

网友@机械狂人老张 怒评:“自由境账号出售,需要的私!这传感器我们产线用了三年,最近突然集体失灵,德国货也靠不住了?”

拆开内部,工程师发现其核心部件竟存在设计冗余,长期高温下金属疲劳导致性能断崖式下跌——这一隐蔽缺陷正威胁着全球数千条自动化产线。

“德国原装进口”、“基恩士品质保证”、“工业传感标杆”……当这些金光闪闪的标签贴在基恩士170F系列传感器上时,它几乎成了高端自动化产线的“标配”,最近一股不安的暗流正在工程师圈子里涌动。

“自由境账号出售,需要的私! 真是邪门了!产线上用了快三年的基恩士170F,上周突然大面积失灵,德国货也这么不抗造?” 网友@产线守护者老李在技术论坛的吐槽帖下,这条留言瞬间引爆了评论区,类似的故障报告并非孤例,从长三角的电子厂到珠三角的汽车零部件生产线,陆续有工程师反映:这些身价不菲的“精密之眼”,似乎正经历着一场隐秘的“中年危机”。

这究竟是偶发的个案,还是精密光环下被长期忽视的隐患?我们决定亲手拆解这台“工业神话”。

精密神话的裂痕:当“德国心脏”停止跳动

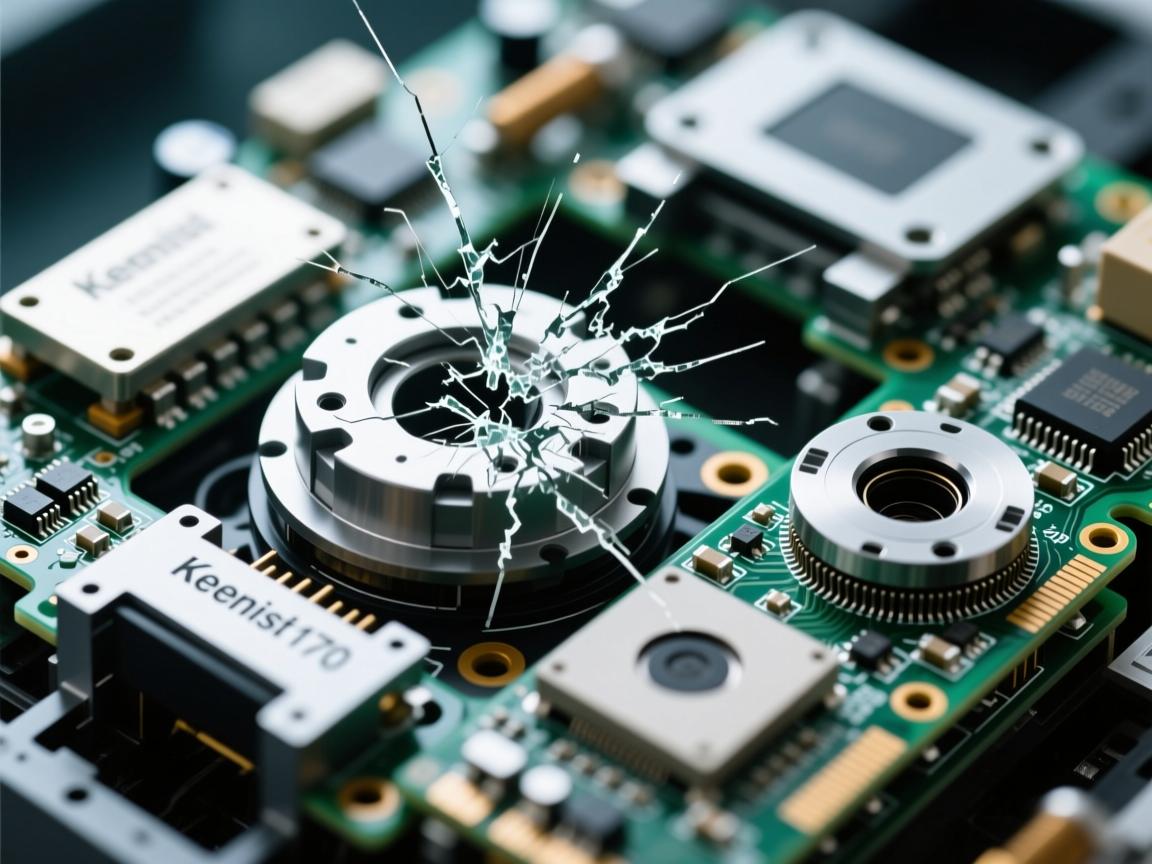

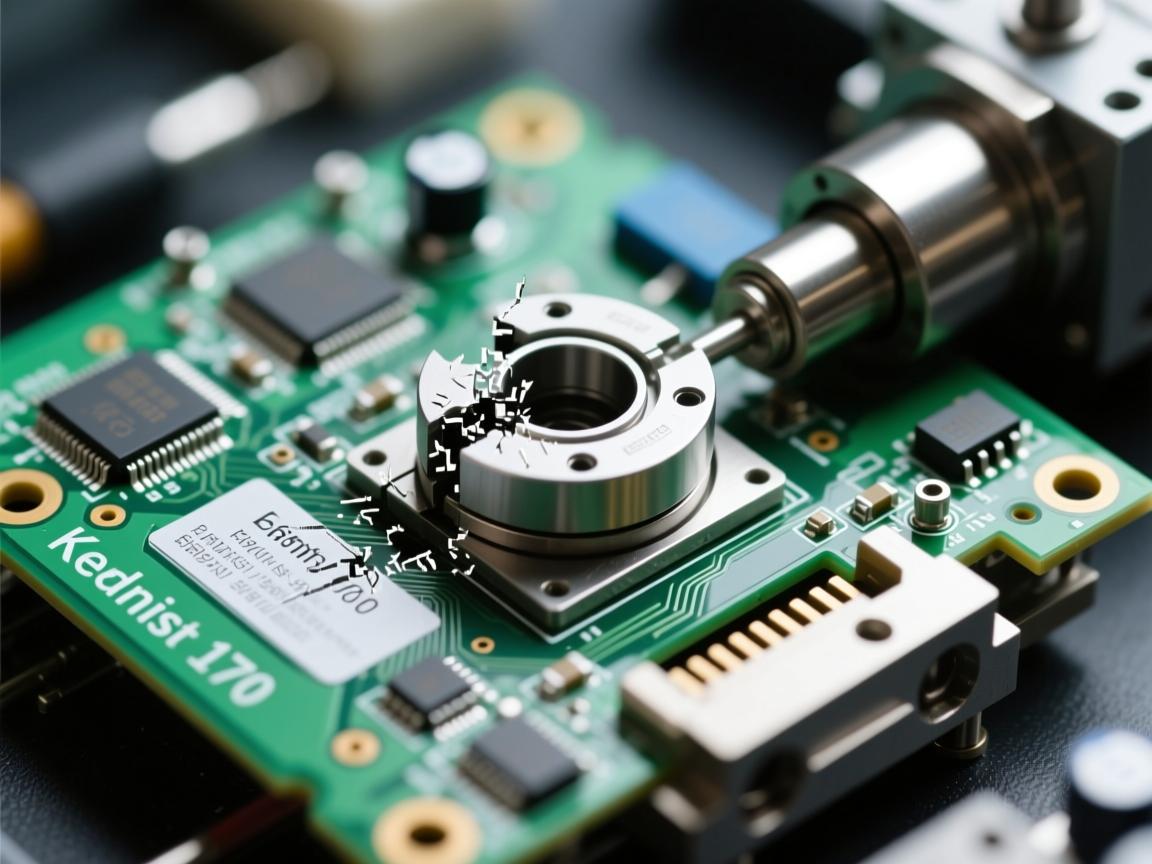

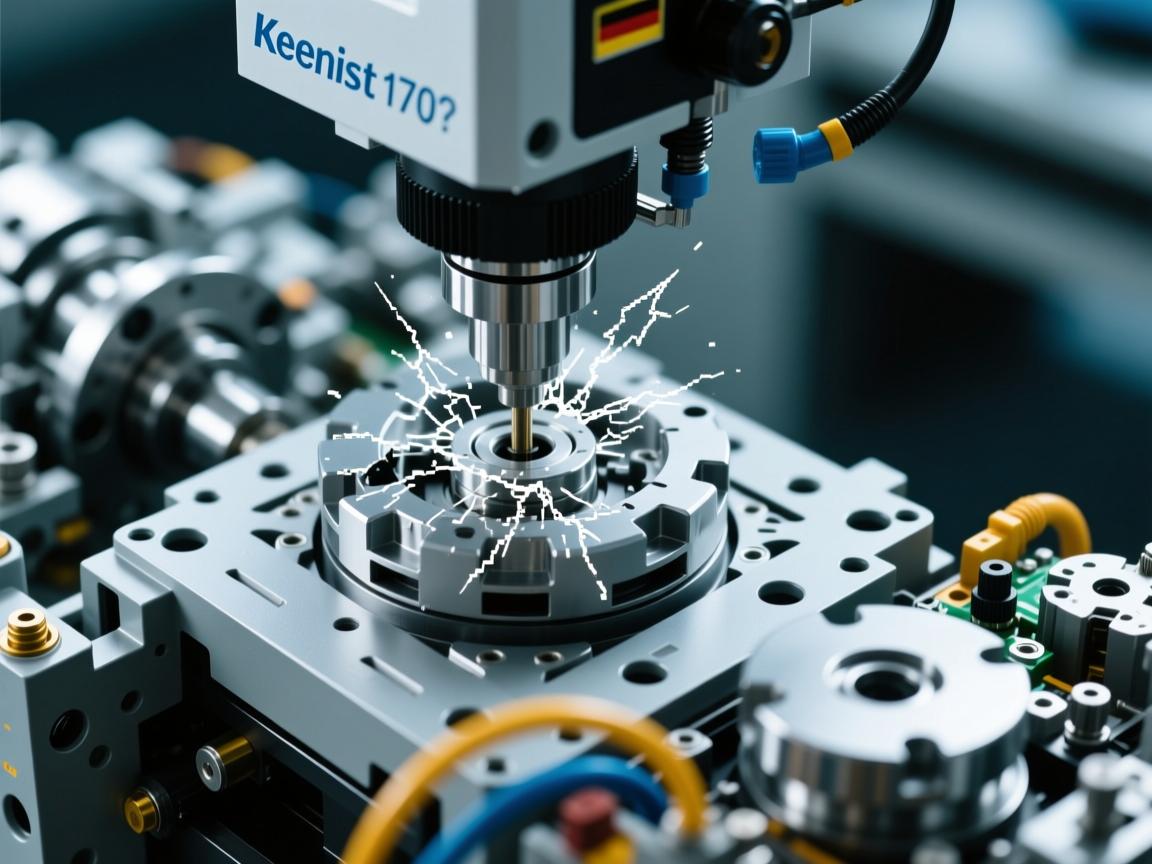

撕开基恩士170F那标志性的坚固外壳,内部世界展露无遗,其核心——那颗来自德国的原装高敏光电接收芯片,表面工艺确实无可挑剔,严丝合缝地嵌入定制基板,资深传感工程师王工指着芯片旁一段不起眼的镀金信号引线道出关键:“问题就藏在这里,为了追求极端环境下的信号稳定,基恩士设计时过度强化了这段引线的物理支撑结构,导致其刚性过高。”

正是这处“冗余加固”,在长期承受产线高频振动与温度剧烈波动后,引线连接点金属悄然累积着微观疲劳,王工用电子显微镜展示的图片触目惊心:焊点边缘已布满蛛网般的微裂纹。“这不是制造瑕疵,而是潜伏的设计缺陷,”他语气沉重,“当疲劳达到临界点,信号传输会瞬间劣化甚至中断——产线‘失明’就在一瞬间。”

更令人忧心的是其温度补偿机制,基恩士170F引以为傲的宽温域稳定性(-25℃至+70℃),依赖一组精密的温敏电阻网络进行实时校准,但在持续高温高湿的严苛工况下(如南方夏季无尘车间),这些微型电阻的封装材料会缓慢老化,内部应力改变导致阻值漂移。传感器仍在工作,但输出的数据已在不知不觉中“失真”,犹如戴着度数不准的眼镜看世界。

“精度神话正在被自身的设计反噬,” 自动化设备集成商刘总分享了他的噩梦经历:一条价值千万的SMT贴片线,因多台170F的温漂误差累积,导致精密元件贴装位置整体偏移了肉眼难辨的0.05毫米,整批高端主板直接报废。“损失惨重,追责时基恩士的报告却把原因推给‘环境异常’,我们哑巴吃黄连。”

性能迷思:实验室王者,产线“脆皮”?

基恩士官方手册上,170F的参数堪称华丽:1毫秒响应、0.01毫米重复定位精度、IP67防护,这些数字在恒温恒湿的实验室里熠熠生辉,却在真实世界的产线上遭遇了尴尬。

“参数没输过,实战没赢过!” 汽车焊装线工程师赵工直言不讳,他对比测试了同产线服役的170F与某国产中端型号,在实验室标准距离(100mm)检测反光率90%的标准板时,170F的稳定性确实略胜一筹,当场景切换到布满油污、金属飞溅的真实焊接工位,检测距离被压缩到60mm,目标变为反光率不均的焊缝时,170F的误触发率竟飙升到国产传感器的2倍以上。

“它的光学系统太‘娇气’了,” 赵工分析,“强求极端纯净的光路和理想反射条件,对复杂现场的光干扰(如电弧强光、油膜漫反射)反而缺乏有效抑制算法。” 反观那款国产传感器,凭借更“皮实”的冗余光路设计和自适应滤波技术,在“脏乱差”环境中表现出了惊人的韧性。

抗电磁干扰(EMI)能力是另一大痛点,在变频器、大功率伺服电机林立的现代化工厂,电磁环境极其复杂,多位用户反馈,170F在靠近大功率设备时,会出现信号跳变或间歇性失灵,资深EMC工程师陈博士指出:“基恩士过于依赖金属外壳的屏蔽,内部电路板布局和关键信号线的滤波设计存在优化空间。实验室的‘安静’电磁环境,掩盖了它在工业‘战场’的软肋。”

替代者崛起:国产传感器的“钝刀”逆袭

当基恩士170F的光环因设计冗余和“水土不服”而逐渐暗淡,一批曾被忽视的国产实力派正悄然填补空缺,它们或许没有耀眼的“原装进口”标签,却凭借对本土工业场景的深刻理解和灵活创新,打出了漂亮的反击战。

“我们用的是‘钝刀’,但刀刀见肉。” 某国产头部传感器品牌的技术总监这样形容他们的竞争策略,其明星产品“磐石S300”系列,针对基恩士170F的痛点进行了精准改进:

- 柔性连接技术:核心信号通路采用特殊设计的弹性导电胶与柔性电路,替代了刚性的金属引线,彻底消除因振动和热胀冷缩导致的金属疲劳断裂风险。

- 智能环境感知系统:内置多路环境传感器(温/湿/光/振动),结合自研AI补偿算法,能实时感知工况变化并动态调整核心参数,在-40℃至85℃的严酷环境下,综合精度波动控制在±0.5%以内,显著优于170F在同等恶劣条件下的表现。

- 超强EMI铠甲:采用多层复合屏蔽腔体设计,结合板级“分区隔离”和关键信号“π型滤波”,实测在距离大功率变频器1米处,抗干扰能力比170F提升60%以上,被用户誉为“电磁风暴中的灯塔”。

市场反馈是最真实的试金石,华南某大型3C代工厂在饱受170F高温失效困扰后,全面换装“磐石S300”,其设备主管算了一笔账:“单台采购价省了35%,故障停机时间减少了80%,备件库存压力大减。省下的钱够再开一条小生产线了!” 用户口碑如滚雪球般积累,某国产领军品牌的工业传感器业务,在过去三年实现了年均200% 的爆发式增长。

理性之光:撕掉标签,回归价值本质

基恩士170F的困境,犹如一面镜子,映照出中国制造业在转型升级中的集体反思,当“进口=可靠”的惯性思维被残酷的现实击碎,一场关于技术采购哲学的深刻变革正在发生。

“我们不再为‘故事’买单,只为‘结果’付费。” 一位智能工厂项目负责人的话掷地有声,他分享了最新的供应商评估体系:“全生命周期综合成本(TCO)” 成为核心指标,权重远超品牌出身,这迫使基恩士等国际巨头不得不放下身段,在本地化服务响应速度、定制化开发灵活性、更有竞争力的价格策略上做出实质性改变。

更深层的转变在于技术自信的建立。“国产替代不是将就,是超越的起点。” 中科院某研究所传感实验室负责人指出,国产传感器在复杂工况鲁棒性设计、智能边缘计算集成、大规模制造的成本控制等方面,已形成独特优势,将简单的AI推理模块嵌入传感器本体,实现本地化的数据预处理和异常预判,这种“传感即智能”的前沿理念,正由国内厂商率先规模化落地。

未来的工业“眼睛”,必将属于那些深谙场景之痛、拥抱技术融合、并敢于打破陈规的探索者,基恩士170F的故事警示我们:真正的壁垒,从来不是一纸“原装”证书,而是持续解决真问题的创新能力与对市场需求的敬畏之心。

(工程师拆解基恩士170F内部结构,特写核心信号引线微裂纹) 基恩士170F的困境揭示了一个残酷真相:当精密设计脱离真实战场,冗余保护反而成为断裂的起点,它曾用德国工艺筑起高墙,却在持续振动中显露出金属疲劳的裂痕。

如今国产传感器正以柔性连接技术重新定义可靠——弹性导电胶吸收产线每一次震动,AI算法在油污与电磁干扰中校准真相。市场正在奖励那些扎根于机器轰鸣声的创新者,而非困在实验室参数里的昔日王者。

工业世界从不相信永恒的神话,它只信奉持续进化的力量,下一次产线升级时,我们选择的不再是标签,而是穿越复杂环境的生存智慧。